Le gaz acétylène fut isolé dès le début du XIXe, cependant, son usage ne se généralisa qu'à l'aube du XXe siècle. Il fut ensuite pendant plusieurs décennies un contributeur majeur au développement de l'industrie. Outre son usage industriel, l'acétylène fut également une source d'éclairage simple d'utilisation et peu onéreuse qui remplaça petit à petit l'huile, le pétrole et le gaz de houille. Les lampes à acétylène étaient alors de tous les usages : éclairage des bicyclettes, des véhicules hippomobiles et automobiles, des motocyclettes et des trains. Elles étaient aussi utilisées sur les chantiers, dans les carrières souterraines, les mines non grisouteuses et dans les champignonières. Bien que rapidement concurrencé par l'électricité, l'acétylène perdura jusqu'au début de la deuxième moitié du XXe siècle. Il est toujours utilisé par les spéléologues.

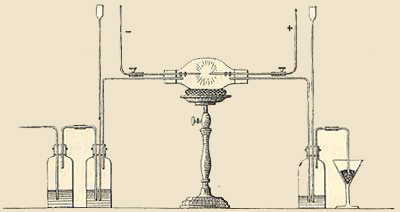

Le nom Acétylène provient du latin "Acetum" : vinaigre. Il s'agit d'un carbure d'hydrogène non saturé représenté par la formule chimique C2H2. L'acétylène fut découvert et isolé en 1836 par le savant britannique Edmund Davy (1785-1857) à partir du carbure de potassium. En 1861, le chimiste allemand Friedrich Wöhler (1800-1882) obtint du carbure de calcium en chauffant au rouge-blanc un mélange de chaux, de zinc et de carbone. Comme Edmund Davy avec le carbure de potassium, il découvrit que le corps obtenu pouvait être décomposé par de l'eau en dégageant de l'acétylène. En 1839 à New York, dans les conduites de cuivre qui acheminaient le gaz de houille dans la ville, John Torrey découvrit un corps brun, explosif sous l'action de chocs ou d'une petite élévation de température : l'acétylure de cuivre. Après tous ces travaux empiriques, la première étude exhaustive sur l'acétylène et sa synthèse fut réalisée en 1863 par le savant français Marcelin Berthelot (1827-1907). Il détermina l'origine des composés explosifs découverts par le chimiste américain. En les traitant par de l'acide chlorhydrique, il obtint de l'acétylène. Il étudia ensuite les propriétés de ce gaz et parvint à le synthétiser. Pour ce faire, il fit passer un courant d'hydrogène dans un ballon de verre où un arc électrique jaillissait entre deux charbons. Le gaz ainsi traité se transformait en acétylène qui était ensuite recueilli dans une solution ammoniacale de cuivre où il se changeait en acétylure de cuivre.

Appareil employé par Berthelot pour la synthèse directe de l'acétylène. |

En décembre 1892, le chimiste français Henri

Moissan (1852-1907) – prix Nobel de chimie en 1906 – mit au point

une méthode simple et peu onéreuse de fabrication du carbure de calcium.

Dans un four à arc électrique, il chauffa à trés haute température

(plus de

Four électrique de Moissan. La partie intérieure du creuset et les électrodes mobiles sont en charbon. Le tube perpendiculaire permet l'évacuation des gaz et du carbure fondu. La chaux vive est introduite par la partie supérieure. |

Tandis qu'en France la méthode de Bullier se généralisa rapidement avec l'utilisation de fours électriques de conception similaire à ceux qui produisaient de l'aluminium; de l'autre côté de l'Atlantique, le procédé de fabrication du carbure de calcium fut presque simultanément découvert par le chimiste canadien Thomas Léopold Willson. De part et d'autre de l'Atlantique, des usines de production de carbure – grosses consommatrices d'électricité – furent construites à proximité de barrages hydro-électriques : Froges, Notre-Dame de Briançon, Vallorges et Bellegarde-sur-Valserine en France, Neuhausen en Suisse, Bitterfeld en Allemagne, Spray et Niagara aux Etats Unis. Si les modèles de fours utilisés diffèrent selon les pays, le procédé de fabrication du carbure est toujours le même. Il consiste en faire passer un courant électrique à haute intensité dans un mélange de coke et de chaux vive. Moulé sous forme de lingots, après refroidissement, le carbure est concassé, broyé et calibré afin d'obtenir différents diamètres. Les cristaux ainsi obtenus peuvent être conditionnés et stockés sous cette forme dans des boîtes étanches à l'abri de l'humidité.

Ainsi en Amérique du Nord comme en Europe le carbure de calcium fut pendant de nombreuses années la seule source de production et de stockage de l'acétylène industriel. Le carbure contribua fortement au développement de l'industrie à l'aube du XXe siècle et son usage permit également la généralisation de l'acétylène comme moyen d'éclairage jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle.

La réaction

chimique de la synthèse du carbure de calcium est la suivante :

La réaction

chimique de la synthèse du carbure de calcium est la suivante :

2CaO + 3C2 -> 2CaC2 + 2CO

L'eau réagit fortement sur la carbure de calcium et le décompose :

CaC2 + 2H2O -> Ca(OH)2 + C2H2

Cette réaction est exothermique c'est-à-dire qu'elle dégage de la chaleur (14 kcal par métre cube de gaz). Outre l'acétylène, elle produit de l'hydroxide de calcium plus communément appelée chaux éteinte.

Lorsque l'acétylène s'emflamme, il brûle dans l'air avec une flamme très éclairante, de couleur jaunâtre et très fuligineuse. A volume égal, cette flamme a un pouvoir éclairant environ quinze fois supérieur à celui du gaz de houille.

La réaction chimique de la combustion de l'acétylène dans l'air si elle est totale produit de l'eau et du dioxyde de carbone :

2C2H2 + 5O2 -> 2H2O + 4CO2

Avant la généralisation de l'électricité, l'acétylène a été utilisé intensivement pour l'éclairage public et domestique, pour les trains, les voitures, les cycles et motos et pour les phares et balises.

En 1895, le français Henri le Chatellier découvrit que la flamme issue d'un mélange d'acétylène et d'oxygène permettait d'atteindre 3200 ° C, une température jamais atteinte jusque là. En 1901, Charles Picard mis au point la première torche oxy-acétylènique. Ces torches – toujours utilisées de nos jours – servant à la découpe et l'assemblage de pièces métalliques, ont contribué à la mise sur pied de l’industrie automobile en rendant possible la production massive de véhicules. Aujourd’hui, si l’acétylène intervient toujours dans la fabrication d’un grand nombre de produits chimiques tels que les vernis, les polymères, les solvants, les explosifs et les engrais, la pétrochimie tend néammoins à le remplacer. Ainsi en France, la dernière usine productrice de carbure de calcium ; l'usine Péchiney de Bellegarde dans le département de l'Ain a fermé ses portes en 2003. Sa production de carbure de calcium était descendue avant sa fermeture à moins de 35 000 tonnes annuelles, soit le quart de ce qu'elle fabriquait vers 1960. Aujourd'hui le carbure de calcium est surtout produit en Chine, en Inde ou en Europe de l'Est.

La plupart des lampes à acétylène fonctionne selon le principe de la chute d'eau. Ces lampes sont généralement composées de deux réservoirs métalliques : un réservoir d'eau superposé à un réservoir de carbure de calcium aussi appelé carburateur ou encore calebonde. Un orifice percé au fond du réservoir d'eau permet l'écoulement régulier du liquide dans le réservoir inférieur. Un robinet à ouverture réglable permet d'en contrôler le débit d'écoulement. Ce robinet est la plupart du temps composé d'une tige filetée appelée pointeau. Lorsque l'eau parvient dans la calebonde, en ruisselant sur le carbure, elle provoque une forte réaction chimique qui produit un dégagement d'acétylène. Le gaz s'échappe vers l'extérieur par une buse prévue à cet effet, terminée en son extrémité par un brûleur ou bec.

Celui-ci disperse l'acétylène enflammé de manière à produire une flamme fine, large et très éclairante. Le pouvoir éclairant de la flamme de la lampe dépend de la qualité et du débit du bec, de la pression et du débit du gaz. Si la pression de sortie de l'acétylène est trop faible, la combustion du gaz est incomplète, la flamme "charbonne", c'est-à-dire qu'elle dégage du carbone sous la forme de fumée noire. Le carbone encrasse rapidement le brûleur et finit par le boucher, ce qui peut provoquer une surpression d'acétylène dans la calebonde susceptible de faire exploser la lampe. Ainsi, la lampe à carbure ne peut pas fonctionner en mode veille.

|

|

Becs conjugés Bray "Elta" |

|

Les becs, souvent fabriqués en laiton, ou en matière

réfractaire comme la stéatite pour résister aux fortes températures

de combustion de l'acétylène, ont des débits fixes théoriques calculés

en litres de gaz par heure. Ils peuvent être simples ou conjugués (à

double sortie), à dégagement simple ou à appel d'air.

Les modèles conjugués projettent deux flux de gaz l'un contre

l'autre augmentant ainsi considérablement la taille de la flamme. Dans

les modèles à appel d'air, l'acétylène en s'échappant

entraine de l'air, ce qui améliore la combustion et réduit l'encrassement

du brûleur. Les modèles à simple flamme de 14 ou

Les becs britanniques de la marque Bray étaient les plus répandus en France au début du XXe siècle mais les becs Lecoq, fabriqués jusqu'à la fin des années 1980, sont plus faciles à trouver dans les brocantes et les vide-greniers. A noter les becs Bullier, Gallia et Evian, moins connus, commercialisés vers 1920. A l'étranger, les becs espagnols Inar et les becs allemands Helios sont encore très courants.

Les lampes à carbure ont constamment évolué pendant tout le XXe siècle. D'abord conçues avec des métaux nobles peu sensibles à la corrosion comme le bronze ou le laiton *, les premières lampes étaient fabriquées avec des pièces découpées et soudées entre elles. Certaines autres lampes, plus robustes, étaient même constitées de pièces entièrement moulées comme les lampes Mercier. Les modèles très variés, étaient conçus avec une recherche esthétique certaine. Les techniques de fabrication évoluant vers une réduction des coûts, les lampes en tôles d'acier embouties firent leur apparition. Les formes se sont standardisées ainsi que les dimensions. Pour résister plus efficacement à la corrosion, les tôles étaient recouvertes d'une fine pellicule d'étain (acier étamé) ou de zinc (acier galvanisé). Parfois, afin de limiter encore plus les coûts de revient, l'acier pouvait être plus simplement recouvert d'une fine couche de peinture. Cette protection sommaire rendait la lampe beaucoup plus vulnérable à la corrosion. De nombreux exemplaires de lampes en tôle peinte furent fabriquées en période de pénurie comme pendant la seconde guerre mondiale.

* L'utilisation du cuivre pur est proscite. En effet sur le cuivre pourrait se créer des dépôts d'acétylure de cuivre, composé explosif très instable.

Le réservoir à carbure doit être chargé de carbure de calcium aux deux tiers de sa contenance (le carbure en se décomposant donne un volume plus important de chaux). Pour les lampes qui en sont munies, placer la coupelle sur le carbure (partie convexe vers le bas) et refermer la lampe en s'assurant que le joint de caoutchouc est correctement positionné pour avoir une étanchéité parfaite. Après s'être assuré que le pointeau est fermé, verser de l'eau pure dans le réservoir à eau.

Pour allumer la lampe, ouvrir doucement le poiteau en le tournant vers la droite, attendre deux ou trois minutes pour que l'acétylène chasse l'air de la calebonde. Après allumage, la flamme sera bleue pendant une ou deux minutes en raison de la présence d'air résiduel dans le carburateur puis deviendra blanche. Si la flamme est jaune foncé et peu éclairante, la pression d'acétylène est insuffisante, pour remédier à cela, il faut ouvrir plus grand le pointeau. Si des flammes apparaissent au niveau du réservoir à eau, la pression de l'acétylène est trop importante, il est alors nécessaire de limiter le débit d'eau en refermant le pointeau. Des flammes peuvent aussi apparaître à la jonction des deux réservoirs lorsque l'étanchéité de la fermeture de la lampe n'est pas assurée. Ceci est causé la plupart du temps par une mauvaise position du joint de caoutchouc ou une usure excessive de celui-ci.

Pour éteindre la lampe il suffit de fermer le pointeau. Il est ensuite recommandé de souffler la flamme pour éviter que celle-ci "charbonne" et encrasse le bec. Comme la réaction chimique ne s'arrêtera pas immédiatement, de l'acétylène continuera à s'échapper par le bec pendant quelques temps.

Après usage, bien vider le contenu de la callebonde et récupérer les petits morceaux de carbure qui n'ont pas été décomposés par l'eau (le carbure est maintenant un produit rare). Sur les morceaux de carbure récupérés, enlever éventuellement la gangue de chaux à l'aide d'un petit marteau.

Sur

les lanternes la flamme est protégée des courants d'air par

l'adjonction d'une cage le plus souvent carrée présentant au

moins une paroi vitrée transparente ou de couleur. La lanterne peut

être ainsi utilisée à l'extérieur quelles que soient

les conditions climatiques.

Sur

les lanternes la flamme est protégée des courants d'air par

l'adjonction d'une cage le plus souvent carrée présentant au

moins une paroi vitrée transparente ou de couleur. La lanterne peut

être ainsi utilisée à l'extérieur quelles que soient

les conditions climatiques.

De nombreux modèles de lanternes furent construits. Ceux-ci peuvent se classer en deux groupes :

- Les lanternes à bloc lampe indépendant.

- Les lanternes monobloc.

Les lanternes à lampes indépendantes sont composées d'une lampe comprenant un réservoir à carbure, un réservoir à eau, un brûleur et un réflecteur. Cette lampe de petites dimensions est directement fixée à l'intérieur de la cage.

Les lanternes monobloc comportent un réservoir à carbure vissé ou fixé directement sur le fond de la cage. Le réflecteur et le brûleur sont fixés dans la cage. Celle-ci possède en général de une à trois parois vitrées. Le réservoir d'eau est quand à lui directement soudé au dos de la cage.

Moins éclairantes que les lampes à feu nu, les lanternes utilisent des becs simples à faible débit (de 7 à 14 litres par heure). Généralement contruites en tôle de laiton, elles furent très utilisées par les compagnies de chemin de fer pour éclairer les gares, les trains et les chantiers. Certains véhicules automobiles utilisaient aussi ce type de lampes pour l'éclairage extérieur.

Pour

les cycles, les modèles de lampes sont souvent de petit format (quelques centimètres

de diamètre sur dix centimètres de hauteur grand maximum). La faible capacité

des deux réservoirs ne confère à ce type de lampe qu'une faible autonomie.

La buse de sortie de l'acétylène de quelques centimètres de long est latérale

et située à mi-hauteur de la lampe. Cette buse est terminée en son extrémité par un

brûleur autour duquel est fixée une protection conique

ou cylindrique (le phare) de façon à ce que le brûleur soit isolé des

turbulences extérieures. Ce phare est terminé en son extrémité par

une plaque de verre convexe et transparente qui concentre le faisceau lumineux

pour en augmenter la portée. Il possède un réflecteur

en verre ou en métal situé à l'arrière du brûleur.

Les parois latérales du phare sont souvent dotées de catadioptres en

verre de couleur rouge et verte.

Pour

les cycles, les modèles de lampes sont souvent de petit format (quelques centimètres

de diamètre sur dix centimètres de hauteur grand maximum). La faible capacité

des deux réservoirs ne confère à ce type de lampe qu'une faible autonomie.

La buse de sortie de l'acétylène de quelques centimètres de long est latérale

et située à mi-hauteur de la lampe. Cette buse est terminée en son extrémité par un

brûleur autour duquel est fixée une protection conique

ou cylindrique (le phare) de façon à ce que le brûleur soit isolé des

turbulences extérieures. Ce phare est terminé en son extrémité par

une plaque de verre convexe et transparente qui concentre le faisceau lumineux

pour en augmenter la portée. Il possède un réflecteur

en verre ou en métal situé à l'arrière du brûleur.

Les parois latérales du phare sont souvent dotées de catadioptres en

verre de couleur rouge et verte.

Pour les voitures le système d'éclairage est en trois parties.

Deux phares sont fixés à l'avant du véhicule. Ils sont

alimentes en acétylène au moyen de tuyaux flexibles par des

génératrices à acétylène de grande taille

placées à l'intérieur du véhicule. Ces génératrices

sont amovibles pour être facilement remplacées en cours de route.

L'acétylène a été employé pendant très

longtemps sur les véhicules en raison de son fort pouvoir éclairant.

En effet la portée d'une lampe-phare à acétylène

était de 30 mètres environ, ce qui lui conférait une

puissance nettement supérieure à celle des lampes électriques

de l'époque. De plus les premiers modèles d'autos et de motos

étaient dépourvues d'alternateurs. Les batteries ne pouvant

alors pas être rechargées pendant l'utilisation du véhicule,

il n'était pas question d'alimenter les phares avec celles-ci.

Les

lampes à flamme vive étaient surtout utilisées dans les lieux peu exposés

aux vent et aux intempéries comme les chantiers, les mines métalliques

et d'ardoises, les carrières souterraines et les champignonnières.

Les

lampes à flamme vive étaient surtout utilisées dans les lieux peu exposés

aux vent et aux intempéries comme les chantiers, les mines métalliques

et d'ardoises, les carrières souterraines et les champignonnières.

Les modèles de ce type de lampes sont généralement déclinés en plusieurs tailles distinctes. Si la hauteur et la largeur varient peu quelque peu selon le contructeur, la charge en carbure de la calebonde – autrefois calculée en livres de carbure – est souvent la même. La plupart des modèles de lampes sont déclinés en trois voire quatres tailles distinctes. Les petits modèles ont une capacité de 250 grammes de carbure environ (1/2 livre), les modèles intermédiaires, les plus répandus, ont une capacité de 450 à 500 grammes (1 livre), les grands modèles et les très grands modèles (génératrices à éclairage séparé) ont respectivement une capacité de 650 à 700 grammes (1,5 livre) et de 950 grammes à 1 kilogramme (2 livres).

Plusieurs systèmes de fermeture sont utilisés :

Le système le plus ancien (et le plus rudimentaire) est le système "fermeture à vissage direct" du réservoir d'eau au réservoir à carbure. L'étanchéité de ce dernier était assurée par un joint en caoutchouc plat ou torique. Ce système de fermeture a surtout été utilisé sur les lampes conçues au début du XXe. Cependant, de nos jours, la plupart des lampes contemporaines utilisées pour la pratique de la spéléologie s'appuient toujours sur ce système de fermeture.

Le système de "fermeture par vis en-dessous" comporte une douille formant écrou solidaire du réservoir à eau qui traverse le fond du réservoir à carbure. Cette douille est terminée par un écrou ou un disque taraudé qui en facilite le serrage. L'étanchéité du système est assurée par deux joints de caoutchouc, un placé à la jonction des deux réservoirs et un autre placé entre la douille et le fond du réservoir à carbure. Les lampes-phares de cycles et de motos étaient souvent conçues avec ce système de fermeture.

Le système de "fermeture par vis au-dessus" est composé d'une vis fixée au fond de la calebonde qui coulisse dans une douille traversant le réservoir à eau et solidaire de celui-ci. Le serrage est assuré sur le sommet du réservoir à eau par un écrou de type papillon. Les premières lampes à carbure et à flamme vive construites par Arras utilisaient ce système.

Le système de "fermeture à vis multiples" comporte des vis au niveau de la jonction du carburateur et du réservoir à eau. Les vis peuvent être fixes ou à articulations.

Le système de "fermeture à bayonnette" est composé de deux ou trois tenons qui s'engagent dans trois rainures obliques situées dans le corps du réservoir à eau soit dans un anneau entourant ce dernier. Il existe également une variante de ce système où les rainures sont situées sur une couronne formant le fond de la lampe. Ce système était très utilisé par les fabriquants de lampes italiennes.

Le système de "fermeture à excentrique" s'appuie sur un système de biellettes formant poignée solidaire du réservoir d'eau ou du réservoir de carbure qui permet de serrer les deux réservoirs l'un contre l'autre par simple redressement de la poignée. Celle-ci est alors maintenue dans cette position par un taquet d'arrêt ou une bague coulissante.

Enfin le "système de fermeture à étrier"

est le plus tardif et aussi le plus sûr. Il comporte un étrier accroché au

réservoir à eau par deux ergots appelés tourillons. L'étrier est fixé en sa

partie supérieure au réservoir à eau par une vis à molette ou à oreilles qui

exerce une pression sur celui-ci. Ce système s'il augmente quelque peu la

hauteur de la lampe est une excellente sûreté contre les risques de surpression

d'acétylène. En effet lorsque le bec ou la buse d'évacuation de gaz sont bouchés,

l'évacuation de l'acétylène ne peut plus se faire et la pression

de celui-ci augmente dans la calebonde. L'inflammation du gaz à haute

pression peut alors provoquer l'explosion de la lampe. Avec le système à étrier

ce risque est fortement limité. En effet, en cas de surpression à l'intérieur

du réservoir à carbure, le gaz exercera une poussée sur l'étrier qui sera

transmise à la vis de serrage, celle-ci enfoncera le sommet du réservoir d'eau

désolidarisant les deux parties de la lampe ce qui permettra l'évacuation

du surplus de gaz **. Le système à étrier a été généralisé sur les lampes

de mines et de carrières après la seconde guerre mondiale.

** Les problèmes de surpression provoquent les enfoncements fréquemment

observés sur la tôle au sommet du réservoir d'eau des

lampes à étriers.

Le

méthane (CH4) aussi appelé grisou par les mineurs

est un gaz qui abonde dans les houilles. Ce gaz issu de la décomposition

des matières végétales s'échappe souvent au cours

des tailles de charbon. Mélangé à deux fois son volume

d'air, le grisou s'enflamme au contact d'une flamme. Il produit une explosion

violente avec huit volumes d'air. Ce gaz a causé de nombreux accidents

mortels dans les mines. Il fut pendant plusieurs siècles un obstacle

majeur à l'exploitation du charbon.

Le

méthane (CH4) aussi appelé grisou par les mineurs

est un gaz qui abonde dans les houilles. Ce gaz issu de la décomposition

des matières végétales s'échappe souvent au cours

des tailles de charbon. Mélangé à deux fois son volume

d'air, le grisou s'enflamme au contact d'une flamme. Il produit une explosion

violente avec huit volumes d'air. Ce gaz a causé de nombreux accidents

mortels dans les mines. Il fut pendant plusieurs siècles un obstacle

majeur à l'exploitation du charbon.

En 1815, le savant britanique Humphrey Davy découvrit qu'un mélange

de grisou et d'air contenu dans un vase en contact avec l'extérieur

par de longs tubes de verre effilés n'explosait pas en présence

d'une flamme extérieure car la chaleur dégagée par celle-ci

était trop rapidement dissipée à travers les tubes. Plus

le diamètre des tubes était faible plus leur longueur pouvait

être réduite. Davy obtint ensuite le même résultat

en séparant le gaz de l'extérieur par un tamis métallique

percé d'ouvertures très étroites. Le savant conçut

ensuite une lampe à huile dont la flamme isolée par un tamis

très fin, ne pouvait se propager à l'extérieur. La lampe

de sûreté était née. Celle-ci, plus sûre

en atmosphère explosive, était également un excellent

détecteur de grisou : la flamme changeait de forme et de couleur lorsque

le grisou passait à travers le tamis. Quelques années plus tard

Mueseler apporta quelques améliorations à la lampe Davy. Afin

d'augmenter le pouvoir d'éclairage de celle-ci, il remplaça

la partie basse du grillage métallique par un cylindre de verre épais.

Le danger d'explosion n'était pas pour autant circonscrit. En effet

en cas de courant d'air, la flamme pouvait toujours passer à travers

le tamis et provoquer une explosion dans une atmosphère chargée

de grisou. Ainsi pour parer à cela Marsaut ajouta une cuirasse pour

empêcher les courants d'air de faire vaciller la flamme à l'interieur

du grillage.

Le pouvoir éclairant de l'acétylène

incita certains constructeurs à développer des lampes de sécurité

utilisant ce gaz. Ces lampes étaient dotées – à

l'instar des autres lampes à carbure – d'un réservoir

de carbure et d'un réservoir d'eau. Comme pour les lampes de Mueseler

la flamme était isolée de l'extérieur par un épais

verre de cristal cylindrique surmonté d'un fin grillage métallique.

Le grillage métallique pouvait, selon les modèles, être

protégé par une cuirasse. Les lampes de sécurité

à l'acétylène ne purent cependant jamais être considérées

comme totalement sûres. En effet, après extinction de la flamme

et fermeture du pointeau, de l'acétylène continuait à

se dégager pendant un certain temps. Et, en cas de rallumage, l'acétylène

qui s'était accumulé tout autour du brûleur pouvait exploser

et projeter à travers le tamis des gaz à très haute température

susceptibles de transmettre l'explosion à l'extérieur ce qui

dans un environnement riche en grisou était fatal. Les lampes de sécurité

à acétylène ne furent ainsi jamais autorisées

dans les mines grisouteuses. Malgrés tous ces inconvénients

quelques modèles de lampes furent produits. Ceux-ci ne furent pas dotés

des mécanismes de verrouillage et de rallumage en usage sur les lampes

à huile ou à benzine.

Le modèle le plus répandu de lampe de sécurité

à acétylène est sans conteste l'Arras Klein-Pujol utilisé

notamment par les égoutiers de Paris entre 1925 et 1950.

Des modèles simplifiés sans grillage ni cuirasse

– les lampes à flamme protégée – furent employés

en grand nombre dans les mines de charbons non grisouteuses, surtout à

partir de 1911 lorsque "le Règlement Général sur

l'exploitation des Mines de combustible en France" en imposa l'usage.

Le modèle le plus utilisé fut celui créé par le

fabriquant Belge Joris. Il fut copié par de nombreux constructeurs

comme Arras ou Manufrance. La lampe type Joris fut notamment utilisée

dans les mines de la Mûre ou la Motte d'Aveillans (France département

de l'Isère). Un des avantages de cette lampe était de permettre

l'utilisation des verres de sécurité employés sur les

lampes de type Wolf ou Marsaut.

Arras-Maxéi

![]() La

Société d'éclairage et d'applications électriques

fut fondée en 1898 par deux ingénieurs MM Catrice et Neu. Spécialisée

dans toutes les "applications de l'électricité", la

firme Arras a produit des lampes de sûreté pour les mines, des

lampes électriques et des lampes à acétylène.

L'atelier d'origine, de taille modeste, situé à l'angle des

rues d'Amiens et des Chanoines à Arras, fut rapidement remplacé

par une usine plus vaste construite rue Constant-Dutilleux. L'édifice

fut détruit en 1914 au début de la Grande Guerre. Pour échapper

aux combats – la ville se trouvant sur la ligne de front – la

firme Arras se replia sur Paris où elle poursuivit ses activités

jusqu'en 1922 date à laquelle elle revint s'installer à Arras

dans une nouvelle usine sise le long de la Scarpe au 25, boulevard Robert

Schuman. Après la seconde guerre mondiale, au sommet de son activité,

la manufacture de lampes employait 500 salariés. En 1955, Arras fusionna

avec la société parisienne Maxéi. A l'aube des années

80, suite au déclin de l'activité minière, l'entreprise

diversifia ses activités et ne comptait plus que 20 employés

affectés à la fabrication de lampes. En 1998, Arras-Maxéi

quitta le centre d'Arras pour une zone d'activité à la périphérie de la ville.

Elle est maintenant spécialisée dans le traitement des matériaux industriels

et ne fabrique plus de lampes. Les locaux de l'ancienne manufacture du boulevard

Schuman ont été rachetés par la communauté urbaine

d'Arras. Ils ont été transformés en "cité

nature" ouverte au public depuis octobre 2005.

La

Société d'éclairage et d'applications électriques

fut fondée en 1898 par deux ingénieurs MM Catrice et Neu. Spécialisée

dans toutes les "applications de l'électricité", la

firme Arras a produit des lampes de sûreté pour les mines, des

lampes électriques et des lampes à acétylène.

L'atelier d'origine, de taille modeste, situé à l'angle des

rues d'Amiens et des Chanoines à Arras, fut rapidement remplacé

par une usine plus vaste construite rue Constant-Dutilleux. L'édifice

fut détruit en 1914 au début de la Grande Guerre. Pour échapper

aux combats – la ville se trouvant sur la ligne de front – la

firme Arras se replia sur Paris où elle poursuivit ses activités

jusqu'en 1922 date à laquelle elle revint s'installer à Arras

dans une nouvelle usine sise le long de la Scarpe au 25, boulevard Robert

Schuman. Après la seconde guerre mondiale, au sommet de son activité,

la manufacture de lampes employait 500 salariés. En 1955, Arras fusionna

avec la société parisienne Maxéi. A l'aube des années

80, suite au déclin de l'activité minière, l'entreprise

diversifia ses activités et ne comptait plus que 20 employés

affectés à la fabrication de lampes. En 1998, Arras-Maxéi

quitta le centre d'Arras pour une zone d'activité à la périphérie de la ville.

Elle est maintenant spécialisée dans le traitement des matériaux industriels

et ne fabrique plus de lampes. Les locaux de l'ancienne manufacture du boulevard

Schuman ont été rachetés par la communauté urbaine

d'Arras. Ils ont été transformés en "cité

nature" ouverte au public depuis octobre 2005.

Renommée pour ses lampes de mines à huile et à essence,

la société Arras a également produit des lampes de sécurité

à acétylène dont le fameux modèle Klein-Pujol. Arras

fabriqua également en grande série et ce jusque vers 1960 toute une

gamme de lampes à acétylène à flamme nue avec un système de fermeture

à étrier : les modèles T. Ces lampes reconnaissables

à leur forme trapue et à l'arrondi de leur réservoir à

eau ont été commercialisées en grand nombre par Arras

et par de nombreuses autres sociétés comme Manufrance. Des copies

conformes de ces modèles Arras ont été également

produites au Maroc jusqu'au début des années 80.

Siège et ateliers actuels :

Arras Maxéi

170, allée de France

ZAC Artoipole

BP 22004

62060 Arras Cedex 09

Albert Butin ingénieur des Arts

et Manufactures

Les établissements Butin spécialisés dans la construction de lampes, produirent de nombreux modèles en très grandes séries. Les lampes Butin sont les plus connues et les plus répandues comme la célèbre "série 141" à étrier produite entre 1950 et 1960 toujours en vente (entre 25 et 30 €) à l'état neuf dans certains surplus militaires de la région parisienne. Butin produisit pendant près d'un siècle de nombreux modèles de lampes à flamme vive pour l'armée, des génératrices à acétylène pour l'éclairage industriel et plusieurs modèles de lanternes qui équipèrent différentes compagnies de chemin de fer (Chemins de fer de l'Est, du Nord, d'Alsace Lorraine, Paris-Lyon-Méditerranée) puis après 1938 la toute nouvelle SNCF issue de la nationalisation des compagnies précédentes. Au début des années 50, les établissements Butin ont fusionné avec Gillet. La société Butin Gillet SA a ensuite quitté Paris pour s'installer à Pantin. Spécialisée dans la production d'articles métalliques ménagers, elle a fermé en septembre 1991 suite à un dépôt de bilan.

Siège : 35, rue des Martyrs à Paris 18e puis 3 rue, Meissonnier, 93500 Pantin

Ateliers : 16, rue Compans Paris 19e, puis à Pantin

Nota : Une quincaillerie située au 34, rue des Martyrs semble avoir commercialisé sous son nom (plaquette de laiton estampillée sur le réservoir à eau des lampes) des modèles de la série 142 de Butin.

Etablissements Beaudouin

& Trilles

Ateliers : Rue Dubourdieu, Bordeaux 7e Siège : 16, rue Fontaine-du-Roi, Paris 16e |

|

Compagnie Industrielle et Commerciale du Cycle et de l'Automobile

Les lampes d'automobiles, de motocyclettes et de vélos construites par cette société étaient commercialisées sous l'acronyme CICCA.

Siège : 135, rue de Noisy-le-Sec aux Lilas

Dehail & Grenier

Ce constructeur a produit plusieurs types de lanternes pour les compagnies

de chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée (PLM), Paris-Orléans

puis après 1938 pour la SNCF. Le modèle le plus connu est la

lanterne PLM au réservoir à eau semi-circulaire. A partir des

années 1950, Dehail & Grenier a fabriqué le modèle

dit "unifié", identique à quelques détails

près au modèle Butin.

Siège : 15, rue Saint Ambroise, Paris 11e

La Manufacture de lampes au gaz d'acétylène Ch. Ferron a produit à partir de 1907 de nombreux modèles de lampes et lanternes à acétylène d'abord sous son nom puis ensuite vers les années 30 sous l'appellation "La Française". Les différents modèles de lampes de ce construteur possèdaient un haut niveau de finition. Fabriqués en laiton ou en tôle d'acier étamé, les modèles étaient reconnaissables au médaillon en laiton soudé sur le réservoir à eau estampillé "Ch Ferron" pour la modèles anciens, "Ch. Ferron/La Française" pour modèles ultérieurs et "La Française" pour les modèles les plus récents.

Siège : 38 bis, avenue de la République, Paris 11e

H. Fondeur

Cette société spécialisée dans le commerce de gros en quincaillerie

a commercialisé vers 1950 plusieurs modèles de lampe à souder à acétylène

et un seul modèle connu de lampe d'éclairage. Ce dernier semble être une copie

conforme de la Butin série 142, il est reconnaissable à la plaque de laiton

"H Fondeur" fixée sur le réservoir à eau.

H. Fondeur est toujours en activité.

Siège : 67, rue Oberkampf, Paris 11e

Manufacture de Lanternes pour Cycles

en Tous Genres

Société établie à Paris qui s'était spécialisée

(tout comme CICCA) dans

la production de lampes de motocyclettes et de vélos.

Reconnaissables à la plaque "Luxor" fixée au sommet du réflecteur,

ces lampes ont été fabriquées massivement. Elles sont encore relativement

répandues de nos jours.

J. Lorton et Cie

Cet établissement spécialisé dans la contruction et la vente de lampes à acétylène, a produit toute une large gamme de lampes de chantiers, lampes d'intérieur, lanternes et lampes de champignonistes. La plupart des modèles J Lorton sont identifiables grace au médaillon en laiton "JL" soudé sur le corps de la lampe.

Siège : 55, 57 rue Leberthon, Bordeaux

Paquet Frères

Cette société commercialisait la marque "Kiva" qui comprenait plusieurs modèles de lampes à étrier.

Siège : 37, rue Hermel, Paris 18e

De Labrousse et Cie

Ateliers et bureaux : 13, boulevard Magenta; Albi |

Mercier &

fils à Nancy

Vers 1904 l'ingénieur Joseph Mercier, qui dirigeait

alors la mine de fer de Villerupt (France, département de Meurthe-et-Moselle),

déposa un brevet pour une lampe à acétylène à

feu central dont la buse d'arrivée de gaz fait également office

de pointeau. Le premier modèle de lampe à acétylène

à bruleur central était né. Dès 1905, les lampes

Mercier connurent un franc succès dans l'Est de la France. Fut ensuite

fabriquée la "série à l'étoile", reconnaissable

aux deux étoiles à six branches inscrites en relief de part

et d'autre du réservoir à eau des lampes : une étoile

avec le sigle "SGDG" (sans garantie du gouvernement) et l'autre

étoile avec l'inscription "Marque déposée".

Cette série fut déclinée en 7 variantes : le "type

courant, feu central", le "type courant, feu latéral",

le "type H" (bec latéral horizontal) avec réflecteur,

le "type 20°" (bec latéral formant un angle de 20°

avec l'horizontale) avec réflecteur, le "type 45°" (bec

orienté à 45°) avec réflecteur, le "type surveillance"

(bec horizontal) avec grand réflecteur et poignée et enfin le

"type éclairage au chapeau" composé d'un réflecteur

fixé sur un casque de cuir et relié par un tuyau souple à

une génératrice portée à la ceinture. Tous ces

modèles, relativement lourds (près de 2 kg) et très résistants

étaient constitués de deux réservoirs moulés : le réservoir

à eau le plus souvent en laiton et le carburateur toujours en fonte.

Pendant la seconde guerre mondiale, du fait de la rareté du cuivre

en France, les modèles "type courant" furent fabriqués

avec un réservoir à eau en aluminium. Le dernier modèle

Mercier commercialisé dans les années 50 fut le modèle

"Seta" en aluminium fondu reconnaissable à son système

de vissage à anneau crénelé. Si la plupart des Seta furent

réalisées en aluminium fondu, de rares modèles en bakélite

furent également produits. Les fils de Joseph Mercier reprirent la

société sous le nom "Les enfants de J. Mercier" mais

malgré plusieurs tentatives de diversification, la société

disparut dans les années 60 victime de la concurrence et de la généralisation

de l'éclairage à l'électricité dans les mines

de fer.

Des modèles à feu central identiques à ceux de la série

à l'étoile mais sans inscriptions sur le réservoir à

eau furent exportées et commercialisées en Suisse sous le nom

"Marke Castor". Ces lampes communément appelées "Simplon"

furent utilisées lors des creusements des tunnels alpins* et dans les

mines de la région. Le modèle à l'Etoile à feu

central avec le fameux poiteau/porte bec fut également copié

par la société belge FL et par les sociétés italiennes

Breda et Torino. Il existe aussi de nombreux modèles reprenant la forme

générale de la lampe Mercier mais avec un porte bec et un poiteau

séparés. C'est le cas des modèles Ferron et La Mine et

celui de la société italienne Santini.

Siège : 12, sentier de Maxéville, Nancy

* Le modèles "Simplon" ne furent pas utilisés lors du creusement du tunnel éponyme. En effet, ces lampes sont postérieures à mai 1906 date de l'inauguration du tunnel.

Manufrance

La "Manufacture Française d’Armes et de Tir" a été fondée en 1885 par deux armuriers Etienne Mimard et Pierre Blachon par le rachat de la "Manufacture Française d’Armes de Saint-Étienne". Le succès fut immédiat. Rebaptisée en 1892 "Manufacture Française d’Armes et de Cycles de Saint-Étienne" puis "Société Anonyme Manufrance", elle s'installa en 1894 cour Fauriel à Saint-Etienne dans les bâtiments qui en sont devenus le symbole. Spécialisée dans la vente d'articles par correspondance, Manufrance prospéra jusqu'à la mort d'Etienne Mimard son PDG en 1944. La société connut après la seconde guerre mondiale un long déclin et disparut définitivement en 1988. Depuis l'année de sa création, Manufrance a édité chaque année le "Tarif-Album", son catalogue des objets proposés à la vente. Dans cet ouvrage volumineux (500 pages en moyenne) plusieurs pages étaient consacrées à l'éclairage à l'acétylène. Manufrance vendit par correspondance de nombreux modèles de lampes à acétylène jusque dans les années 60. La société a dans un premier temps fabriqué ses propres modèles de lampes puis à partir des années 50, elle fit appel à la sous-traitance et commercialisa sous son nom des modèles de lampes Arras.

Epervier Gillet et Compagnie

Cette société était surtout spécialisée

dans la fourniture de lampes à huile pour les compagnies de chemin

de fer et de transports en commun. Outre la vaste gamme de lanternes à

huile pour les trains, la signalisation des voies, les tramways, la gamme

Gillet proposait aussi quelques modèles de lampes fonctionnant à

l'acétylène.

Gillet a fusionné après la seconde guerre mondiale avec les

établissements Butin.

Siège : 12, Boulevard Henri IV Paris 4e

Siège : 66, rue Claude Vellefaux Paris 10e |

Liotard Frères puis Société du Gaz Acétylène

Siège : 22, rue de Lorraine, Paris 19e

puis 81, rue Saint Lazare, Paris 9e.

Phares et Lanternes Besnard

Besnard a surtout construit des phares à acétylène pour camions.

Siège : Paris

Poyard

D'abord constructeur de lanternes à huile et à pétrole pour les compagnies de chemins de fer dont la PLM, Poyard fabriqua ensuite des modèles de lanternes et de phares à acétylène.

SCAGM Courpières

Cet atelier du département du Puy-de-Dôme a produit dans les années 1950 plusieurs modèles de lampes à flamme nue en tôle emboutie. Ces modèles étaient la plupart du temps recouvert de peinture noire.

Société des Appareils Magondeaux

Roger Puiffe de Magondeaux a été un contributeur majeur de l'évolution de l'éclairage automobile au début du XXe siècle. Né en 1883 dans le Périgord, Magondeaux émigre aux Etats-Unis en 1904. Doué pour les affaires, il créé à New York une société de taxis puis une société d'import-export d'automobiles. En 1912, Magondeaux décide de revenir en France. Dans l'hexagone, l'acétylène s'est imposé comme éclairage pour les automobiles. Cependant le système utilisé, basé sur des génératrices à deux réservoirs (eau et carbure) est difficile à maintenir et relativement dangereux (à forte pression l'acétylène peut devenir explosif). Magondeaux a alors l'idée de remplacer la génératrice par une invention dont le brevet lui a été cédé lors de son séjour aux Etats Unis. Celle-ci consiste en une bouteille d'acier contenant de l'acétylène sous pression. Pour stabiliser le gaz, la bouteille est rempllie de kapok imprégné d'acétone (composé qui dissout l'acétylène et le rend inexplosif). Fixée sur le marchepied des voitures, la bombone est facile à remplacer. Un détendeur permet de régler le débit de sortie du gaz vers le phare. Ce système va connaître son essor pendant la première guerre mondiale. En 1922 est créée la société Magondeaux avec ses 50 succursalles et 2000 garages assurant la distribution des bouteilles à acétylène sur tout le réseau routier français et sur plusieurs pays frontaliers. Des usines de production sont construites, une à Port Marly, une autre à Décines et une autre encore à Baccarat. A partir de 1931, le code de la route imposant des feux de croisement, Magondeaux va produire des phares à acétylène adaptés à cette nouvelle législation (avec un bec à haut débit et un autre bec à bas débit). Vers les années 30 l'éclairage automobile à l'acétylène étant peu à peu supplanté par l'électricité, Magondeaux suis l'évolution du marché et achète un fabriquant de phrares électriques avec une usine à Aubervilliers. Pendant ce temps, les bouteilles à acétylène poursuivent leur carrière dans l'éclairage public, militaire et ferroviaire. Mais la crise économique qui frappe l'Europe au milieu des années 30, entraîne le déclin des établissements Magondeaux. Ceux-ci se reconvertissent pendant le seconde guerre mondiale dans la production de filtres et de masques à gaz. Puis, pendant l'occupation Magondeaux mettra au point une nouvelle méthode pour fabriquer du gaz de charbon pour les véhicules gazogènes. Mais les établissements Magondeaux ne retrouveront jamais leur prospérité d'avant guerre. Ils disparaissent en 1948 et leur fondateur décède en 1964.

Extraits des catalogues Manufrance 1910, 1924, 1928, 1930 et 1951

Lampes militaires françaises à huile et à pétrole (peu de rapport avec l'acétylène mais un petit coup d'oeil s'impose)

Lampes de compagnies françaises de chemins de fer

Einheitslaterne 37 - Le modèle militaire Allemand de 1937 en bakélite

L'Arras modèle T3 et ses déclinaisons (en construction)

La Butin type 142 (en construction)

L'éclairage à l'acétylène de Georges Pellissier - Bibliothèque de la Revue Générale des Sciences 1897

Carbure de calcium et acétylène de Julien Lefèvre - Librairie J.B. Baillière et Fils 1898

L'acétylène. Théorie, applications de Marie-Auguste Morel - Imprimerie Gauthier-Villars Paris 1902

Paris à Lyon et à la Méditerranée - Extraits du règlement général d'exploitation 1905

Société Nationale des Chemins de Fer Français - Notice sur l'éclairage à l'acétylène des locomotives 1941

Lampes de mines, lampes d'usines, lampes de chantiers - Catalogues Butin 1913, 1916, 1925, 1939 et 1950

Merci à Jeff95 pour les nombreux documents transmis.

© Le Tunnel 2010 - Reproduction interdite sans accord préalable.

Cette

manufacture bordelaise a produit de 1900 à 1950 environ toute

une gamme de lampes et lanternes fonctionnant au gaz acétylène.

Tous les produits Beaudouin & Trilles étaient commercialisés

sous le nom de la marque déposée "Idéale"

.

Cette

manufacture bordelaise a produit de 1900 à 1950 environ toute

une gamme de lampes et lanternes fonctionnant au gaz acétylène.

Tous les produits Beaudouin & Trilles étaient commercialisés

sous le nom de la marque déposée "Idéale"

.

Fondée

en 1896, cette société était spécialisée

dans l'acétylène et ses applications. De Labrousse et

Compagnie commercialisait toute une gamme de lampes professionnelles

et domestiques sous la marque déposée "Aurore".

De nombreux modèles de réchauds, de chauffe-eau et de

génératrices à acétylène ont également

été fabriqués par la société Tarnaise

qui a semble-t-il disparu après la première guerre mondiale.

Fondée

en 1896, cette société était spécialisée

dans l'acétylène et ses applications. De Labrousse et

Compagnie commercialisait toute une gamme de lampes professionnelles

et domestiques sous la marque déposée "Aurore".

De nombreux modèles de réchauds, de chauffe-eau et de

génératrices à acétylène ont également

été fabriqués par la société Tarnaise

qui a semble-t-il disparu après la première guerre mondiale. Spécialisé

dans les outils, les objets domestiques et les articles de quincaillerie,

Rebattet a repris et développé au début du XXe

siècle la production de la gamme de chalumeaux oxy-acétylèniques

et de lampes d'éclairage à acétylène créée par P.Buret.

Baroche frères, son successeur à la fin des années

1920, continuait de proposer à son catalogue quelques modèles

de lampes à acétylène dont le logo "P.B."

avait été conservé. La maison Rebattet a semble-t-il

disparu avant la seconde guerre mondiale.

Spécialisé

dans les outils, les objets domestiques et les articles de quincaillerie,

Rebattet a repris et développé au début du XXe

siècle la production de la gamme de chalumeaux oxy-acétylèniques

et de lampes d'éclairage à acétylène créée par P.Buret.

Baroche frères, son successeur à la fin des années

1920, continuait de proposer à son catalogue quelques modèles

de lampes à acétylène dont le logo "P.B."

avait été conservé. La maison Rebattet a semble-t-il

disparu avant la seconde guerre mondiale.